5人目の読谷村名誉村民に玉那覇有公氏地域振興に寄与した53名に読谷村功労表彰

8月1日、「読谷村名誉村民章顕彰式典」及び「第4回読谷村功労表彰式典」が残波岬ロイヤルホテルにて盛大に行われました。

読谷村名誉村民は、歴史の進展と社会の発展に貢献し、広く文化の興隆に功績のあった者に対しその功績をたたえ、もって村民の敬愛の対象として顕彰すること目的に平成元年に制定され、玉那覇有公氏は、故屋良朝苗氏、故金城次郎氏、故與那嶺貞氏、故比嘉秀平氏についで5人目となります。

玉那覇氏は、昭和11年、石垣島に生まれる。琉球紅型宗家城間家14代城間栄喜氏を師と仰ぎ、紅型一筋42年その技を研鑽され、平成8年に国重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝の認定を受け、さらに平成10年には、学術芸術の功績者に与えられる紫綬褒章を受章、平成18年には勲章の一つ旭日小綬章を受章しています。また玉那覇氏は、文化村読谷村に自然豊かな環境を求め、平成11年に瀬名波に紅型工房兼住宅を建築し、平成13年に首里から読谷村に移り住んでいます。琉球紅型一筋に創作活動に邁進するなかで技術の向上・発展に精励され、また、多くの後継者を育成し、伝統文化の継承発展に大きく貢献されています。

読谷村名誉村民章顕彰式典に引き続き、読谷村功労表彰が行われ、本村の政治、経済、教育、文化、社会など各般にわたって村政の発展及び地域の振興に寄与した53名が表彰され、被表彰者一人びとりに安田村長から感謝状と記念品が手渡されました。

主催者あいさつで安田村長は「琉球紅型は、琉球王朝の繁栄と共に独自に開花したもので、沖縄が世界に誇る琉球文化のひとつです。その第一人者である玉那覇氏が、読谷村でご活躍されていることは、私たち読谷村民の誇りでもありますし、特に青少年たちの自信と勇気を与えてくれるものと確信しております。また、本日表彰いたします53名の皆様方は、本村の発展のため率先して献身的な活動を続けられ、常に指導的役割を果たされた方々です。ここにあらためまして、敬意と感謝を表すると共に、かげで支えてこられたご家族の皆さまにも心から感謝申し上げます。」と述べました。

被功労表彰者を代表して伊波清安氏は「家族をはじめ、各職場や団体の皆さまのご協力のおかげでこれまで頑張ることができました。また、このような栄えある賞を受け喜びでいっぱいです。支えていただいた方々のためにも村政発展のために全力をつくしていきたいと思います。」と感謝と決意を述べました。

ステージでは、津覇澄子琉舞練場・普久原千津子琉舞練場、稲嶺盛秀・末子琉舞道場より琉球舞踊が披露され、祝賀会に華を添えました。

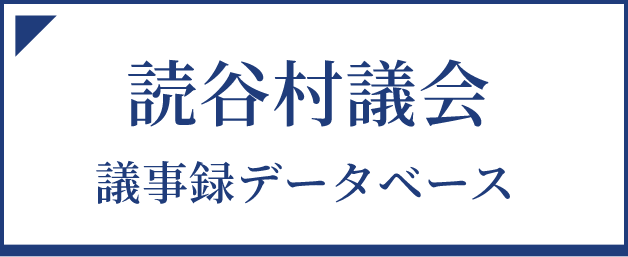

●読谷村名誉村民(敬称略)

玉那覇有公

●第4回読谷村功労被表彰者

【自治功労】佐久間盛夫 喜友名昇 比嘉蕃信

【社会功労】照屋秀堅 上地千惠子 松田盛昌

【福祉功労】照屋キヨ子 大城良子 池原憲永 神谷敏子 島袋安子 山内敏子 新里紹英 比嘉八重子(故) 知花初

【教育・文化功労】與久田清 奧原実 喜友名正輝 知花江美 名嘉山伸子 伊波清安 宮城傳 山内昌千代

【産業経済功労】比嘉恒健(故) 池原昌繁 比嘉榮輝 比嘉憲一 玉城義次 玉城栄祐 宇座正

【伝統芸能功労】中村正幸

【一般公益功労】知花成昇 玉城修 (有)比嘉酒造 代表取締役 比嘉健 ユンタンザ歌の会 会長 名嘉元邦子 沖縄電力株式会社 代表取締役社長 石嶺伝一郎 (株)沖縄海邦銀行 代表取締役頭取 嘉手納成達

(株)森岡産業 代表取締役 森岡秀一 (株)お菓子の店ポルシェ 代表取締役 澤岻カズ子

読谷協同産業株式会社 代表取締役 安田慶義 残波ロイヤル会 会長 名城道喜

(株)徳里産業 代表取締役 徳里政順 (資)本部砕石 代表取締役 屋良朝栄

沖縄三協アルミ株式会社 代表取締役 富川就一 (株)残波ゴルフクラブ 代表取締役 山内義次

沖縄ハム総合食品株式会社 代表取締役 長濱徳勝

【自治功労】松田重信 桃原英夫 大湾近常 安室松宏 比嘉眞榮 仲宗根るい子 島袋フジエ

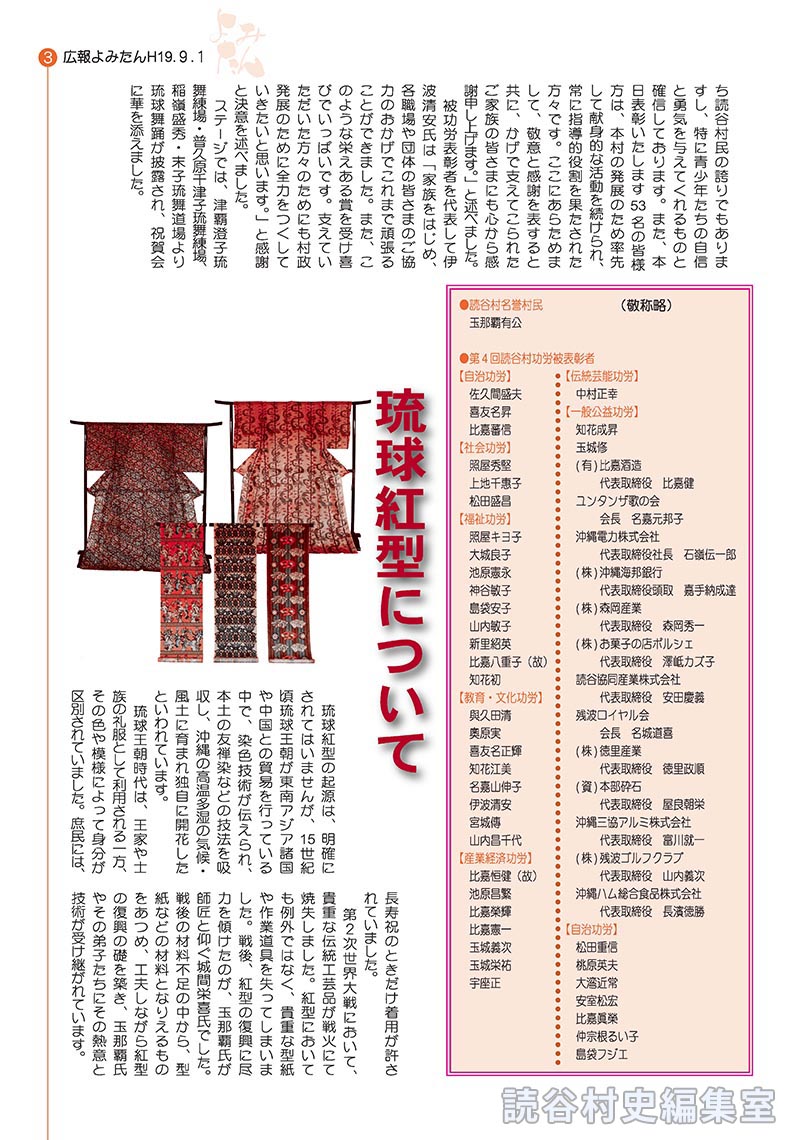

琉球紅型について

琉球紅型の起源は、明確にされてはいませんが、15世紀頃琉球王朝が東南アジア諸国や中国との貿易を行っている中で、染色技術が伝えられ、本土の友禅染などの技法を吸収し、沖縄の高温多湿の気候・風土に育まれ独自に開花したといわれています。

琉球王朝時代は、王家や士族の礼服として利用される一方、その色や模様によって身分が区別されていました。庶民には、長寿祝のときだけ着用が許されていました。

第2次世界大戦において、貴重な伝統工芸品が戦火にて焼失しました。紅型においても例外ではなく、貴重な型紙や作業道具を失ってしまいました。戦後、紅型の復興に尽力を傾けたのが、玉那覇氏が師匠と仰ぐ城間栄喜氏でした。戦後の材料不足の中から、型紙などの材料となりえるものをあつめ、工夫しながら紅型の復興の礎を築き、玉那覇氏やその弟子たちにその熱意と技術が受け継がれています。